Он закончился. Моё изумление и уважение в адрес человека, способного излучать столько вовне, продолжается.

О плюсах поэзии по сравнению с другими видами искусстваОдиннадцатое февраля

"Книга - чистейшая сущность человеческой души".

Я поэт, поэтому я предвзята. Как мать, ласкающая чужое дитя, данное ей для присмотра на пару часов, втайне думает, что ее родной ребенок куда лучше (если не умней, то послушней, если не послушней, то красивей), - так же и я, хваля чужие картины, украшения и мандалы, втайне их жалею (краска осыплется, бусы порвутся, а что станет с нитками через пятьдесят лет, я и вовсе молчу) и радуюсь тому, что я - поэт. Что мне, как поет Олег Медведвев, "не надо ни стен, ни гвоздей, ни холстов", что мое творчество не привязано ни к одному материальному носителю, а потому неуязвимей и бессмертней своих искусств-собратьев.

Конечно, порой мне становится жаль, что руки мои не могут выплести сложный узор на бердо, вышить картину бисером или создать форточку в другой мир при помощи акварели и масла. Особенно остро это сожаление прорезывается, когда по френдленте волнами расходятся "меняльные флэшмобы": я тебе браслет, а ты мне закладку, он тебе ловец снов, а ты ему мешочек для Таро. И лишь одна я стою вне этого веселого хоровода со своими стихами - никому не нужными строчками, которые не повесишь на стену и не наденешь на запястье! - и мстительно думаю, что надо организовать собственный меняльный флэшмоб только для стихотворцев. А всяких там художников и рукодельников до него не допустить, нет-нет...

А если серьезно, пару лет назад я пережила своеобразное разочарование в избранном виде творчества. Вот художником, думала я, быть гораздо выгоднее. Например, не нужно ломать голову, чем порадовать друзей на Новый год - оправил свои рисунки в рамы, и у тебя уже готов полноценный (без иронии!) подарок. Художников любят не в каком-то потенциальном будущем, а здесь и сейчас; у их блогов тысячи читателей (ведь картинку воспринять куда легче, чем стихотворение, над которым еще придется поломать голову), а некоторые - особенно удачно устроившиеся - продают свои полотна за такие деньги, которые я заработаю самое раннее к пенсии. Но потом мне в голову пришла другая мысль: боже, как же художники зависимы от материала! Они тратят безумные деньги на краски и кисти, а потом оказываются связаны по рукам и ногам своими холстами, которые нужно возить в багетную мастерскую, на выставки, в галереи... Причем их труд можно уничтожить одним движением руки - ножом или огнем. Хотела бы я такой судьбы для своего детища? Ну уж нет. Для того, чтобы написать стихотворение, мне нужен только блокнот и ручка, а можно обойтись и вовсе без них - например, заучить наизусть. Чтобы уничтожить мое творение, потребуется меня убить - или лишить памяти. Но слову и это не страшно - переданное из уст в уста, оно становится живучей самого древнего вируса, потому что захватывает сразу сердце. Как можно отдать это летучее чудо за возможность дарить друзьям свои рисунки?..

О том же, только лаконичней и лучше, сказала в 1920 году Марина Цветаева:

"Скульптор зависит от мрамора, резца и т.д.

Художник - от холста, красок, кисти - хотя бы белой стены и угля!

Музыкант - от струн...

Скульптор может ваять незримые статуи - от этого их другие не увидят.

Художник может писать невидимые картины - кто их увидит, кроме него?

Музыкант может играть на гладильной доске - но как узнать: Бетховена или Коробушку?

У ваятеля может остановиться рука (резец).

У художника может остановиться рука (кисть).

У музыканта может остановиться рука (смычок).

У поэта может остановиться только сердце.

Кроме того: поэт видит неизваянную статую, ненаписанную картину, слышит неигранную музыку".

Но вы ей, конечно, не особо верьте. Она ведь тоже поэт - а значит, предвзята.

Рулетка запускается!

URL записи

О жизненной и художественной правдеВосемнадцатое февраля

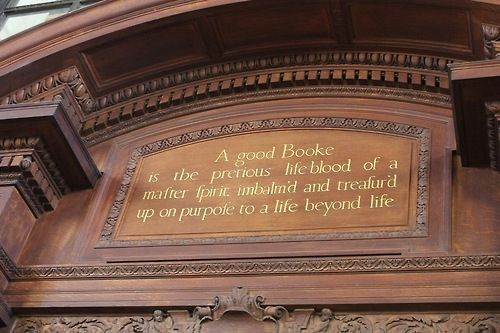

"Хорошая книга - драгоценный сосуд с духом автора, который избегнул забвения и тем сумел продолжить жизнь после жизни".

Среди важнейших, но неочевидных правил писательского мастерства есть такое: художественная правда не равна жизненной.

Возможно, в вашем детстве была замечательная книжка Виктора Драгунского "Денискины рассказы". Прошло время, ее герой вырос и сам стал успешным писателем - Денисом Драгунским. В этом году его отцу исполнилось бы 100 лет. Почти всю жизнь Денису приходится отвечать на вопросы, связанные с теми или иными событиями, описанными в книге. Далее фрагмент его интервью:

"Меня постоянно спрашивают: "А это правда было?" Значит, снова надо отвечать. Ответов два. "Конечно, нет" и "Разумеется, да". Оба ответа правдивые. Конечно, Виктор Драгунский сочинял свои "Денискины рассказы" совершенно самостоятельно, безо всяких подсказок со стороны восьмилетнего мальчишки.

Больше того. Все — да, именно все (может быть, кроме "Что я люблю" и "Что не люблю") — рассказы придуманы автором. Я не менял самосвал на светлячка, не видел в цирке девочку на шаре, меня в том же цирке не хватал по ошибке клоун Карандаш и не утаскивал под купол. Я не попадал в автомобильную аварию, описанную в рассказе "Человек с голубым лицом". Мы с Мишкой не врали наперегонки на уроке, я не пел куплеты "Папа у Васи силен в математике" и не пил целую бутылку лимонада, чтобы весить ровно двадцать пять кило. И самое главное — я не выливал манную кашу из окна. Хотя меня спрашивают уже почти пятьдесят лет: "Дениска, Денис, Денис Викторович! А про кашу из окна — это правда?" Неправда. Да, я терпеть не мог манную кашу. Но из окна я ее не выливал.

Но не потому, что я был воспитанный. Я не сделал этого по причинам куда более простым. По техническим причинам — в прямом смысле слова. Дело в том, что мы жили в подвале. Окно было высоко-высоко. Примерно на высоте роста взрослого человека. Подоконник был на уровне асфальта. Я не говорю "на уровне тротуара", потому что окно выходило во двор. Но все равно иногда видны были чьи-то ботинки, идущие мимо. Так что если бы мне и пришла в голову мысль выплеснуть кашу в окно, мне надо было бы встать на стул, забраться на подоконник — и я бы, конечно, обляпался сам. А летом 1961 года мы переехали в новый дом, в кооператив артистов эстрады. Квартира была на 11-м этаже. Так что и тут с кашей не получается: если бы я ее выплеснул, она бы развеялась на мельчайшие брызги, ее отнесло бы далеко, и вряд ли пострадавший дяденька сумел бы меня уличить. Но хватит о каше, честное слово! Вот я сказал, что нет, книга не про меня. Доказал вполне убедительно. А теперь скажу, что да, конечно же, про меня. Но не в смысле отдельных приключений, которые, еще раз повторяю, выдуманы все — от первого до последнего эпизода. А в смысле атмосферы. В смысле жизни, которая там описана. Это моя мама, с глазами зелеными, как крыжовник. Это наш двор, наша квартира, наша школа. И зоомагазин, и велосипед с мотором, и дача. Учительница у нас была Раиса Ивановна, так ее и звали.

Мишка и Аленка — реальные люди, с Мишкой я до сих пор дружу. И дачный сосед Климентий Борисович со своей собакой Чапкой, и Ванька Дыхов (недавно умерший старший приятель моего детства Иван Дыховичный) — все они жили на свете. Даже управдом Алексей Акимыч, мелькнувший в двух рассказах, — он был, честное слово! А поскольку там удивительно точно описана моя жизнь — мое детство, мой восьмилетний и чуть старше возраст, — потому эта книга, конечно же, про меня. Про меня лично, да.

Но и про сотни тысяч мальчиков и девочек примерно 1950 года рождения. Потому что у каждого была своя Раиса Ивановна и свои Мишка и Аленка. Но самое главное — эта книга не о приключениях, а о переживаниях. О чувствах восьмилетнего человека. Наверное, поэтому эти рассказы читают уже пятьдесят лет".

Я регулярно езжу на семинары детских писателей - и так же регулярно сталкиваюсь с ситуациями, когда автору не верят, хотя все описанное действительно имело место в его биографии. Бывает, доходит до слез! Рвутся тетради, заламываются руки, захлопываются крышки ноутбуков.

- Собака физически не могла переплыть эту реку! Она бы еще на середине утонула.

- Но я видела это своими глазами! Переплыла, выбралась на берег, отряхнулась и убежала в кусты.

- Не может такого быть.

- Да я чем угодно поклянусь!

- Клянитесь, чем хотите, а читатель не поверит. Неправдоподобно!

Проблема большинства начинающих авторов в том, что они не отличают жизненную правду от художественной. Им кажется, что если с ними что-то произошло, это событие можно смело вставлять в рассказ или роман. Однако они забывают, что пространство текста принципиально отличается от нашей повседневности. Эти два мира живут по разным законам, и то, что приемлемо в одном, недопустимо в другом.

Обычно успех "трансплантации" реального, но маловероятного события в текст зависит от уровня автора - насколько он владеет словом, разбирается в психологии героев, контролирует повороты сюжета и т.д. Любая книга - что-то вроде искусственно созданной матрицы, которую писатель-демиург заселяет фигурками-персонажами. И нужно приложить значительные усилия, чтобы фигурки обрели плоть и кровь, а виртуальный мир текста превратился в реальность. Автор должен убедить читателя, что все было именно так, а описанных им личностей вполне можно встретить на улице. Это магия, которая создается на протяжении всей книги. Увы, достаточно малейшего толчка, психологической "нестыковки", чтобы потерять с таким трудом завоеванное доверие аудитории.

Выходов здесь два: во-первых, при работе с текстом регулярно абстрагироваться от него и вставать в позу Станиславского ("Поверил бы я в это, если бы был не автором, а рядовым читателем?"); безжалостно сличать свою личную правду - с чужой, читательской. А во-вторых - углублять психологизм повествования, при помощи штрихов-деталей делая героя более выпуклым, "дышащим". Если вы сумеете правдоподобно вписать в логику персонажа неправдоподобное событие - в него поверят. Поза Станиславского обычно как раз является реакцией на недостаточное мастерство писателя: где-то не дотянул, не справился.

Помните: то, во что вы верите, уже реально. А если приложить немного усилий, оно станет реальностью и для других.

Рулетка запускается!

URL записи

О соотношении между прозой и поэзиейВторое марта

"Если роман - это жизнь, то стих - это любовь".

Как человеку, в равной мере пишущему и стихи, и прозу, мне всегда было интересно соотношение между двумя этими видами искусства. Писать стихи я начала в 11 лет, а вот серьезной прозой занялась только в 18. До сих пор помню ощущение робости и одновременно страшного любопытства, с которым я приступала к своему первому роману. Будто учишься плавать или кататься на велосипеде: вроде бы и не сложно, а все равно ужасно непонятно и боязно, что не получится (или получится не так, как тебе хотелось бы).

Спустя шесть я могу с уверенностью сказать, что переход от стихов к прозе вполне закономерен - поскольку, одолев такую гору, как поэзия, ты всегда сможешь забраться на холм пониже (то есть прозу). Для меня проза является упрощенной, неторопливой и более монументальной формой стиха. Если для стихотворения нужно творческое озарение, вспышка, то для романа - по большей части терпение, которое позволит преобразовать ту начальную молнию в пламя очага, а затем поддерживать его на протяжении многих месяцев.

В своих заметках о "Евгении Онегине" Лотман приводит такую цитату: "...Об этой же семантической значимости слова в зависимости от значимости стиховой писал еще гораздо раньше Киреевский, причем у него есть и другие штрихи: "Знаешь ли ты, отчего ты до сих пор ничего не написал? — Оттого, что ты не пишешь стихов. Если бы ты писал стихи, тогда бы ты любил выражать далее бездельные мысли, и всякое слово, хорошо сказанное, имело бы для тебя цену хорошей мысли, а это необходимо для писателя с душой. Тогда только пишется, когда весело писать, а тому, конечно, писать не весело, для кого изящно выражаться не имеет самобытной прелести, отдельной от предмета. И потому: хочешь ли быть хорошим писателем в прозе? — пиши стихи".

Киреевский умер в 1856 году, а мысль его актуальна и по сей день. В большинстве случаев поэту не нужно думать о сюжете, характерах героев, психологизме и т.д. (о романах в стихах я сейчас не говорю). И это дает ему возможность совершенно по-детски наслаждаться простым звучанием строки, тем, как удачно составленные в ряд слова вдруг наполнились внутренней музыкой, зазвенели и заблестели, словно промытое на солнце цветное стекло. Чуковский писал, что любой ребенок - поэт от рождения. А можно еще так: любой поэт - это ребенок, который вырос, но сумел сохранить восхищение языком. Хорошей музыке не нужны слова. Хорошему стихотворению достаточно петься (глубокие мысли, метафоры и т.д. - это уже следующие уровни, которые делают стихотворение из хорошего - прекрасным).

Оттого-то стихи - более раннее и сложное по отношению к прозе. Хочешь слышать музыку в уличных разговорах? Хочешь наслаждаться аллитерациями Набокова, как гурман наслаждается самой изысканной кухней? Хочешь быть хорошим писателем в прозе? Совет один: пиши стихи.

Рулетка запускается!

URL записи

Об энергетическом каркасе произведенияЧетвертое марта

"Где мало слов, там вес они имеют". - Шекспир

Недавно я читала статью Мандельштама "Слово и культура" и нашла в ней такую мысль: "Пиши безобразные стихи, если сможешь, если сумеешь. Слепой узнает милое лицо, едва прикоснувшись к нему зрячими перстами, и слезы радости, настоящей радости узнавания, брызнут из глаз его после долгой разлуки. Стихотворение живо внутренним образом, тем звучащим слепком формы, который предваряет написанное стихотворение. Ни одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это звучит внутренний образ, это его осязает слух поэта".

И мне сразу вспомнилась реальная история, которую я слышала на литературном семинаре Леонида Костюкова.

Однажды к Мандельштаму пришел юный поэт, восхищенный его творчеством, и попросил разрешения почитать свои стихи. Мандельштам согласился. Все время, пока он слушал поклонника, лицо его выражало неподдельное удовольствие. Наконец тот закончил чтение.

- Это гениально! - сказал Мандельштам.

- Вы правда так думаете? - смутился поэт.

- Да! Это великолепное стихотворение. Но когда вы его отредактируете, в нем изменятся все слова до единого.

Если вы сейчас подумали, что Мандельштам таким образом жестко троллил гостя, вы ошиблись. Просто он принадлежал к тому направлению идеологов поэзии, которые считают в произведении первичным ядро, идею, Логос - как первоначальный импульс, который задает вектор созидания и далее может облекаться в любые формы. Разумеется, стихотворение юного поэта было несовершенно. Но оно содержало главное - музыку. Мелодию, настроение, чувство, тот энергетический каркас, без которого разваливается любое произведение.

Лично мне этот каркас представляется в виде дубового шкафа.

Вообразите три толстые вертикальные стенки и горизонтальные полки, заставленные банками с малиновым вареньем. Так вот, стенки и полки - это энергетический каркас, а банки - слова. Вы можете поставить в шкаф малиновое варенье, а можете - клубничное или ежевичное. Можете вообще выкинуть все съестное и заменить его статуэтками или моделями мотоциклов. Содержимое шкафа - переменное, сам шкаф - неизменен. Структура стихотворения представляет нечто вроде решетки с прямыми углами и ячейками, которые каждый поэт заполняет по своему усмотрению. Можно поставить такие слова, можно этакие... Но даже если вычеркнуть их все до единого, произведение не прекратит существовать. Потому что останется

Вообразите три толстые вертикальные стенки и горизонтальные полки, заставленные банками с малиновым вареньем. Так вот, стенки и полки - это энергетический каркас, а банки - слова. Вы можете поставить в шкаф малиновое варенье, а можете - клубничное или ежевичное. Можете вообще выкинуть все съестное и заменить его статуэтками или моделями мотоциклов. Содержимое шкафа - переменное, сам шкаф - неизменен. Структура стихотворения представляет нечто вроде решетки с прямыми углами и ячейками, которые каждый поэт заполняет по своему усмотрению. Можно поставить такие слова, можно этакие... Но даже если вычеркнуть их все до единого, произведение не прекратит существовать. Потому что останется Если вы ощущали нечто подобное, занимаясь живописью, музицированием или любым другим видом творчества, - расскажите о своем опыте в комментариях?

Рулетка запускается!

URL записи

О ломке границ в сознании творцаПервое апреля

"Освободи себя".

Сложно в такой несерьезный день говорить о серьезных вещах. Тем более - вещах, которые что-то в тебе глобально изменили.

Я всегда с большим подозрением относилась к псевдосуфийским притчам, которые заканчиваются одинаково: "Тут мастер огрел ученика палкой, и того немедленно настигло просветление". Мало того, что у меня вызывает сомнение взаимосвязь просветления и палки, так я еще и не верю, что можно вот так резко сдвинуть свое сознание на гораздо более высокий уровень. Это все равно что прочесть книгу и внезапно обнаружить у себя роскошное сопрано или сходить за хлебом и внезапно понять, что умеешь вышивать гобелены золотом. С какой стороны ни посмотри - неправдоподобно. Однако у меня в жизни был один такой случай, и я до сих пор вполне не определилась, как к нему относиться.

Дело в том, что в системе "техников" и "магов" я при написании поэзии отношусь скорее к "магам". То есть я не подхожу к стихотворению с линейкой и списком идей, которые хочу заложить в текст, а смиренно жду, пока меня не осенит первой строкой и не утащит в "поток", где ты уже почти ничего не контролируешь и даже не ощущаешь ход времени. В среднем я пишу два стихотворения в месяц - редко чаще. Каждый раз это для меня большая радость и событие, которое отмечается в мысленном календаре чувством особого удовлетворения и причастности к чуду. Если же мне "присылают" в месяц больше установленной нормы, я шучу про себя, что в небесной канцелярии что-то напутали.

Однако у меня в жизни был месяц, который опроверг все, что я знала до этого о механизме вдохновения. Когда я училась в Литературном институте, в начале декабря 2009 года преподаватель по русской литературе начала XX века повел нашу группу в музей Марины Цветаевой. Может быть, вы там были - это такая безумная 11-комнатная квартира с окнами на потолке и дверями в самых неожиданных местах. Мы ходили из комнаты в комнату, разглядывали разные безделушки и вполуха слушали экскурсовода, которая рассказывала о Цветаевой таким голосом, будто сейчас заснет прямо тут. В какой-то момент экскурсовод упомянула, что для Цветаевой не было "недостойных" тем. Стихи служили для нее дневником, и она призывала молодых поэтов фиксировать в поэзии любые пустяки: шляпу прохожего, утренний дождь, растертую на пальцах пыльцу одуванчика. Она писала постоянно - на салфетках, на газете, на любом подвернувшемся клочке - и без сожаления теряла написанное. Иногда, желая сделать другу подарок, она сочиняла стихотворение, прикладывала к нему одно из своих многочисленных серебряных колец и отправляла письмом, не оставив себе даже копии.

Я была страшно возмущена. Такое легкомысленное отношение к творчеству и снижение уровня тем буквально до плинтуса противоречили моему трепету перед Словом. Я считала, что писать нужно только тогда, когда не писать не можешь; что писать следует только о высоком и таком, что имеет значение для Вечности; что к стихам нужно относиться, как к величайшей ценности... Однако Цветаева плевала на все мои рассуждения с высокой колокольни.

Продолжая негодовать, я пришла домой и легла спать. Но заснуть не получилось. Зато получились стихи - одно, потом другое. Наутро - третье. За следующий месяц я написала больше двадцати стихотворений. Я была совершенно уверена, что из-за количества должно снизиться качество - но этого не произошло. Стихи, созданные мной в тот месяц, по точности метафор, сложности звукописи и уровню затронутых тем были неимоверно выше всего, что я писала прежде. Именно за эти тексты я впоследствии получила большинство лестных отзывов и побед на конкурсах.

Пишу ли я по тридцать стихотворений в месяц до сих пор? Нет, не пишу. В конце декабря я поняла, что такими темпами недолго сойти с ума. У меня в голове постоянно жужжали рифмы. Они не выключались ни на минуту, толкались и гудели в сознании, как рассерженные пчелы. Я почти видела, как передо мной в воздухе проплывают начальные строчки стихов - прекрасных стихов - но у меня не было физических сил с ними работать. Процесс творчества настолько меня выматывал, что я чувствовала: еще немного, и я упаду.

И я разуверилась. По сути, что произошло со мной в музее Цветаевой? А то, что у меня в голове вдруг включился яркий свет, и я увидела все те границы, которые подсознательно нагородила вокруг процесса творчества. Например, я убедила себя, что нельзя самому вызывать вдохновение (можно только смирно сидеть и ждать, когда оно тебя осенит), нельзя писать о пустяках, нельзя писать много стихов без снижения их качества... Но пример Цветаевой вдруг наглядно доказал мне, что все это чепуха - и что эти барьеры существуют только в моем сознании. И их смыло огромной приливной волной, дав источнику внутри меня работать с той продуктивностью, на которую он в действительности способен. Однако оказалось, что на такое неспособно уже мое тело.

И я снова вернула границы - в целях спасения своего рассудка. Теперь я опять пишу два стихотворения в месяц и жду вдохновения, как манны небесной. Но я все время помню, что это мой сознательный выбор - играть в существование границ. Что я делаю это с какой-то целью. Что я в любой момент могу отменить границы и начать писать больше и лучше - если буду уверена, что выдержу это физически (а попробуйте-ка круглосуточно получать высоковольтные разряды тока).

Через пару лет я ради шутки повторила этот эксперимент с Лоркой - мне было интересно, смогу ли я заставить себя поверить, что пишу не хуже, чем он, и создать стихотворение, которое по уровню техники, звукописи и образной системы будет не ниже хотя бы его раннего творчества. Смогла. И так этого испугалась, что немедленно убедила себя, будто все это случайность и "ничего вообще не было".

Мне становится немного неуютно, когда я думаю, каких высот можно достичь, если последовательно пройтись по самым темным углам своего подсознания и отключить рычаги, отвечающие за установки "в двадцать лет нельзя писать глубокие стихи, потому что мало опыта", "нельзя собирать тысячи фавов на ДА, если три месяца назад впервые взял в руки карандаш", "нельзя победить на конкурсе ювелиров, если только позавчера узнал, что такое швенза и круглогубцы". Конечно, есть вершины, которые не взять без реальных часов тренировок. Но, похоже, есть и горы, которые мы не берем, потому что искусственно завысили их для себя в десять раз. Можно, действительно можно жить в самостоятельно смоделированной реальности. В реальности, где нормально писать по тридцать отличных стихотворений в месяц или продвигаться в рисовании семимильными шагами - просто потому, что ты поверил, что это возможно. Но это мысль настолько далекоидущая и приложимая ко стольким сферам, что я боюсь ее думать. Вспомню раз в полгода - как сегодня для Рулетки - и снова убираю на полочку. Очень страшно брать ответственность за свое легкое, веселое, блестящее творчество, которое - как оказывается - зависит от границ в мозгах сильнее, чем можно подумать. Потому что, взяв ответственность за творчество, придется брать ответственность и за всю остальную жизнь. Нет уж, лучше я и дальше буду верить, что все дело в моем малом опыте и кривых руках. Я пока не готова. Не сейчас.

Рулетка запускается!

URL записи

Больше я в Рулетку не пишу.

@темы: Социо, Тайнопись, Наблюдения, ПЧ, Творчество

-

-

05.04.2013 в 08:15-

-

05.04.2013 в 08:17-

-

05.04.2013 в 08:18-

-

05.04.2013 в 08:25*даёт коробочку сил* Знаю и верю, что много. Горжусь тобой.